近期我院楊志峰院士團隊徐志豪教授等在SCI一區TOP期刊Journal of Cleaner Production發表成果“Exploring the effects of climate change and urban policies on lake water quality using remote sensing and explainable artificial intelligence”,第一作者為我院碩士生田沛龍。

第一作者:田沛龍碩士研究生

通訊作者:徐志豪教授

第一/通訊單位:太阳成集团tyc234cc

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143649

摘要

氣候變化與社會經濟發展對城市湖泊水質的影響存在長期性和複雜性;然而,當前影響評估研究受水質數據的時空跨度與分辨率限制,氣候和社會經濟因素的長期影響仍待進一步揭示。本研究利用遙感影像長時序與高分辨率的優勢,獲取了多個城市湖泊水質長期數據,建立了基于氣候與社會經濟指标的城市湖泊水質模型,并利用可解釋人工智能(XAI)方法,揭示了氣候因素與社會經濟發展政策對水質演變的長期動态影響,為應對氣候變化和支撐社會經濟綠色發展決策提供參考。

引言

氣候變化(包括溫度、降雨模式和水循環過程變化)對湖泊生态系統多要素(水動力、水質、生物群落)産生長期複雜影響,綜合導緻湖泊自身調節能力減弱;同時,人類活動(城市化和工業化等)對城市湖泊水質的影響具有複雜性,主要表現在污染源複雜(工業廢水、農業徑流、生活污水等)、污染物遷移路徑不确定(河流、地下水和大氣沉降)。對于社會經濟快速發展的地區,這種複雜性尤為突出。

本研究運用遙感反演方法,獲取長時序、高分辨率水質數據,彌補了傳統監測技術在時空連續性和覆蓋範圍上的不足,克服了水質演變驅動因素難以量化評估的難題。結合機器學習模型與XAI中的Shapley可加性解釋(SHAP)方法,解析了氣候變化和人類活動對湖泊水質的長期動态影響,為複雜生态系統的管理提供了更具解釋性的依據。

圖文導讀

本研究選取華東地區6個典型湖泊(圖1)為案例。華東地區經濟發達,人口密度較高,約占中國總人口的30%,同時也是中國湖泊最集中的地區。在高強度人類活動等因素影響下,該區域湖泊面臨着嚴重的富營養化問題。

圖1 華東地區六個典型湖泊。綠色區域表示顯著影響湖泊水質的周邊城市

1.湖泊營養狀态指數時空分布特征

在2000-2022年間,案例湖泊營養狀态指數(TSI)總體呈現下降趨勢(圖2)。這表明,随着對湖泊富營養化的高度重視和一系列治理措施的實施,主要湖泊的富營養化問題正在改善。

圖2 案例湖泊營養狀态指數(TSI)多年變化及趨勢。(a)洞庭湖;(b)鄱陽湖;(c)巢湖;(d)洪澤湖;(e)高郵湖;(f)太湖。

湖泊營養狀态的季節性分布如圖3所示,顯示湖泊周邊淺水區營養狀态總體高于中心區域,約高出50%。這主要是由于強降水引發了非點源污染,導緻了外圍水質惡化。為緩解這一問題,可通過湖岸和湖泊水質的協同管理。從季節分布規律來說,多數湖泊在春、夏季營養指數較高,尤其在夏季(7月),TSI值超過70(重度富營養)的面積占總面積的15%,太湖甚至高達90%。相對而言,鄱陽湖和洞庭湖因與河流主幹直接相連,其春季和冬季TSI值較高,而夏季和秋季則較低。河湖連通性的差異導緻了這兩類湖泊季節變化規律的不同。

圖32022年案例湖泊逐季(春、夏、秋、冬)TSI空間分布。

2.氣候變化的影響

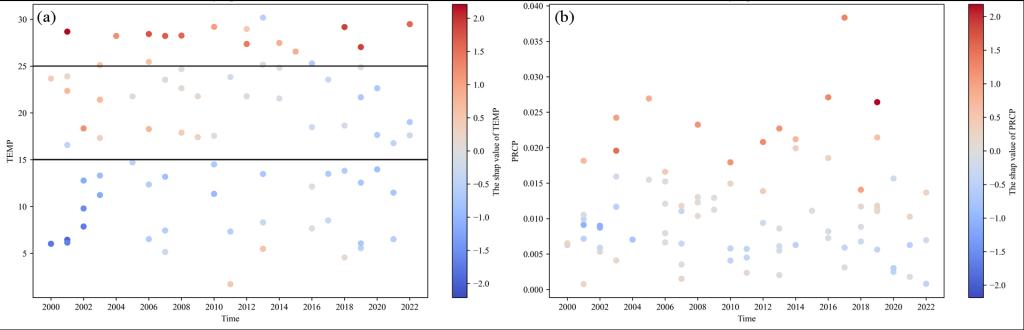

SHAP分析發現,溫度對TSI的影響呈現阈值效應。當溫度低于某一阈值時,對TSI産生負面影響;而當溫度超過較高的阈值時,溫度對TSI具有積極影響。以鄱陽湖為例,低溫阈值為15℃,高溫阈值為25℃,在15℃至25℃之間,溫度對TSI的影響較小(圖4a)。如圖4b所示,降雨對TSI的影響也與強度相關:降雨量較低時,降雨抑制TSI;但當降雨量較高時,會加劇富營養化。此時,營養物質作為非點源污染集中流入湖泊,進一步惡化水質。

圖4(a)溫度(TEMP)和(b)降水(PRCP)的SHAP值時間序列圖(以鄱陽湖為例)。紅色點代表促進作用,藍色點代表抑制作用。

3.發展政策的影響

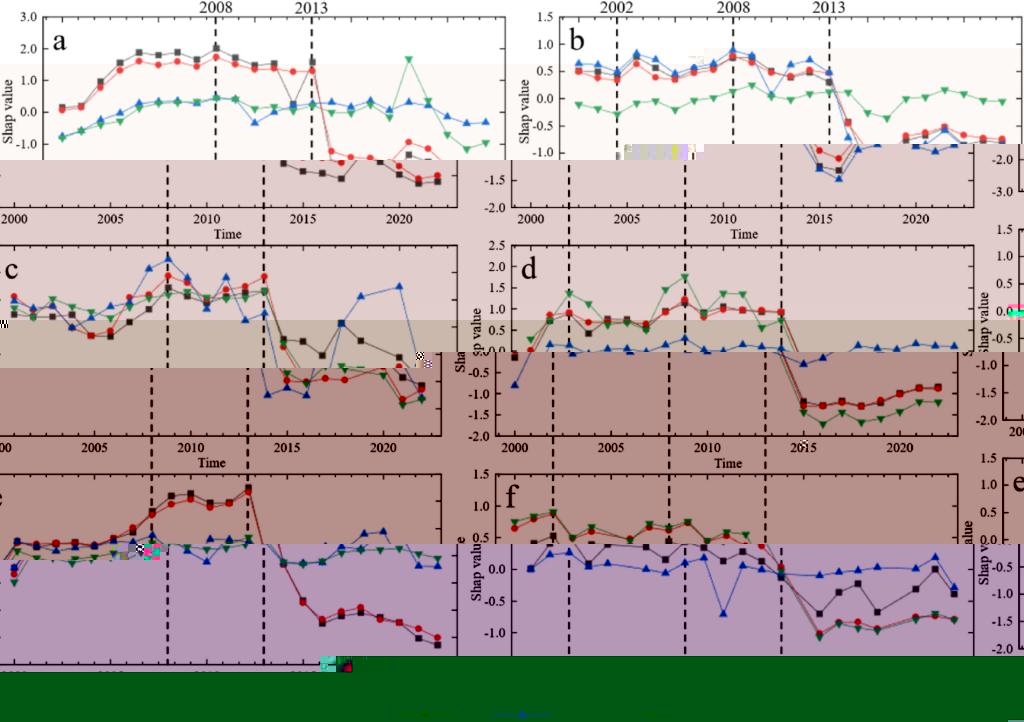

通過對SHAP值的深入分析,揭示了經濟發展與湖泊營養化狀态間的相關性。第一産業增加值(VAA)和第二産業增加值(VAI)對湖泊水質的影響從2013年的正值轉變為2014年的負值,表明兩大産業對湖泊營養狀況的貢獻發生了顯著轉變。這一變化與中國實施的一系列環保政策密切相關,表明經濟增長并沒有以水體生态系統的健康為代價。此外,2008年第一産業和第二産業的影響出現峰值,這與中國“十一五”規劃應對水環境挑戰的關鍵時期相符。太湖(圖5f)自2002年起呈現波動下降趨勢,這可能與當年啟動的“引江濟太”工程有關。該引水工程改善了太湖水環境,抑制了藻類繁殖,對生态系統産生了積極影響。

圖5 社會經濟指标對洞庭湖(a)、鄱陽湖(b)、巢湖(c)、洪澤湖(d)、高郵湖(e)和太湖(f)水質影響的SHAP值逐年變化。

研究意義與展望

本研究探究了氣候變化與社會經濟發展對城市湖泊水質影響存在的長期性和複雜性的問題,明晰了區域經濟與環保政策對湖泊富營養化的影響,揭示了不同行業發展對水質演變的貢獻。未來研究可進一步探索不同區域間的差異性,以及其他環境因子(如土地利用和作物類型和面積)的潛在影響。利用本研究開發的機器學習模型,可考慮不同社會發展情景的影響,基于氣候和社會經濟數據預測未來湖泊水質,為長效的湖泊水環境管理提供支持。

【附:本研究的衍生成果“基于氣候與社會經濟指标的城市湖泊營養水平預測方法”,已獲國家發明專利授權,專利号:ZL 2024 1 0763534.3】

第一作者:田沛龍,太阳成集团tyc234cc碩士研究生,從事水環境遙感研究,已發表SCI論文1篇,申請專利1項。

通訊作者:徐志豪,太阳成集团tyc234cc教授、廣東省流域水環境治理與水生态修複重點實驗室副主任;北京師範大學-伊利諾伊大學香槟分校聯合培養博士,曾在瑞典斯德哥爾摩大學從事科研工作。主要從事水環境模拟、水生态修複、水利工程生态調度等方面研究;主持/參與國家重點研發計劃、國家自然科學基金(重點、面上、青年)項目、廣東省高等學校基礎研究卓越中心等科研項目10餘項,在WR、WRR、HESS、JH等發表SCI論文40餘篇;任《Energy, Ecology and Environment》、《水生态學雜志》等國内外期刊(青年)編委和《Nature Communications》等國際頂尖期刊審稿專家。院士團隊長期歡迎有志于從事水利與水生态環境研究工作的博士後和博士、碩士研究生加入,歡迎咨詢zhihaoxu@gdut.edu.cn。

粵ICP備05008833号

粵ICP備05008833号