近期,我院楊志峰院士團隊馬傳鑫教授課題組在Environmental Science & Technology上發表題為“Molecular evidence of CeO2nanoparticles modulation of ABA and genes containing ABA-responsive cis-elements to promote rice drought resistance”的研究論文。馬傳鑫教授為論文通訊作者,我院博士後蔡澤宇為論文第一作者。

成果簡介

全球氣候變化使我們面臨更加缺水的環境。在過去十年中,全球因幹旱造成的農作物産量損失總計約300億美元。全球農作物産量無法滿足未來不斷增長的人口的需求,對環境和農業安全造成巨大挑戰。利用納米技術提高作物産量和抗逆性能為在氣候變化下保證糧食産量和安全提供解決方案。納米氧化铈(CeO2NPs)具有類似生物酶的特性,能夠清除由幹旱等脅迫引起的過量活性氧(ROS),然而,CeO2NPs影響農作物抗旱能力和在ROS清除後調節農作物生長的分子機制仍不清楚。考慮到ROS和植物激素介導的信号在植物幹旱反應中的作用,需要闡明響應CeO2NPs的關鍵激素和相關下遊基因相互作用網絡,以便制定可部署的策略。基于以上研究背景,研究團隊提出了科學假說:CeO2NPs能降低幹旱脅迫水稻葉片中的脫落酸(ABA)水平,上調與光合作用和碳代謝相關的基因表達和代謝物含量,最終促進水稻生長和抗旱性。為了驗證這一假設,研究團隊進行了為期4周的溫室盆栽試驗:通過葉面和根部施用途徑對幹旱脅迫的水稻幼苗施用兩種劑量的CeO2 NPs(低劑量:4 mg/盆;高劑量:8 mg/盆)。最終通過測定植物生理指标及多組學結果解析納米氧化铈對水稻的促生機制。

研究結果表明,長期中度幹旱導緻水稻地上部ROS、丙二醛、脫落酸和茉莉酸甲酯(MeJA)過度積累,并下調光合作用相關基因表達,導緻水稻株高和生物量分别降低14.99%和57.42%。但葉面噴施納米氧化铈能提高幹旱下的水稻生物量和根冠比。葉面噴施CeO2NPs導緻水稻葉片中ROS、脫落酸的積累分别降低了47.65%、30.61%和63.32%。葉片ROS降低從而保持葉綠體結構完整性,脫落酸降低和光合氣體交換增強提高了光合作用産量,最終使幹旱脅迫下水稻株高和總生物量分别增加9.80%和31.25%。研究團隊随後對水稻葉片組織進行Illumina測序獲取高通量基因表達數據。在鑒定到的25,462個基因中有8.1%的基因表達受CeO2NPs處理調控,主要參與了核糖體、光合作用、碳代謝以及苯丙烷類物質合成通路。随後篩選出同時被幹旱及CeO2NPs處理調控的3,039個差異基因進行互作網絡分析,得到了包含542個基因的互作網絡,功能富集結果表明大多數基因參與光合作用和核糖體構成并且受CeO2NPs上調表達。在基因互作網絡中篩選出前100個關鍵基因進行功能分析,利用PlantCare數據庫和TBtool對關鍵基因進行啟動子序列分析,結果表明這些基因主要受到脫落酸的嚴格調控。這些結果表明脫落酸含量減少後能調控富含ABRE順式元件的下遊基因表達,進而促進受幹旱脅迫水稻的核糖體功能和光合活性,促進水稻生長。此外,利用超高效液相色譜飛行時間質譜聯用檢測到了葉片中1,800種代謝物的含量變化。結果表明,CeO2NPs增強了可溶性糖和不飽和脂肪酸的積累,這兩者分别有助于幹旱下水稻葉片的滲透平衡和膜脂穩定性。

綜上,這項研究證明了納米氧化铈對逆境中作物生長的積極影響。值得注意的是,脫落酸是納米氧化铈抗氧化作用和基因調控作用之間的橋梁。研究結果表明利用納米二氧化铈調節脫落酸和脫落酸響應基因具有巨大潛力,從而可持續促進長期中度幹旱環境中的水稻生長。這項工作為開發可持續的納米生物技術以幫助農作物在極端非生物脅迫環境中生長提供了重要支撐。

圖1. CeO2NPs和幹旱對水稻生長和植物生理的影響。(a)水稻幼苗表型。(b)水稻地上部和根部幹重。(c)水稻地上部相對含水量。(d)水稻根冠比。水稻地上部(e)和根部(f)中的铈含量。水稻葉片中脫落酸(g)、茉莉酸甲酯(h)、生長素(i)的含量。

圖2.水稻地上部轉錄組圖。(a)樣本間相關性。(b)基因表達的PLS_DA模型得分圖。(c)比較組中的差異基因數量。(d)所有差異基因的聚類熱圖。(e)四個比較組中差異基因的upset圖。

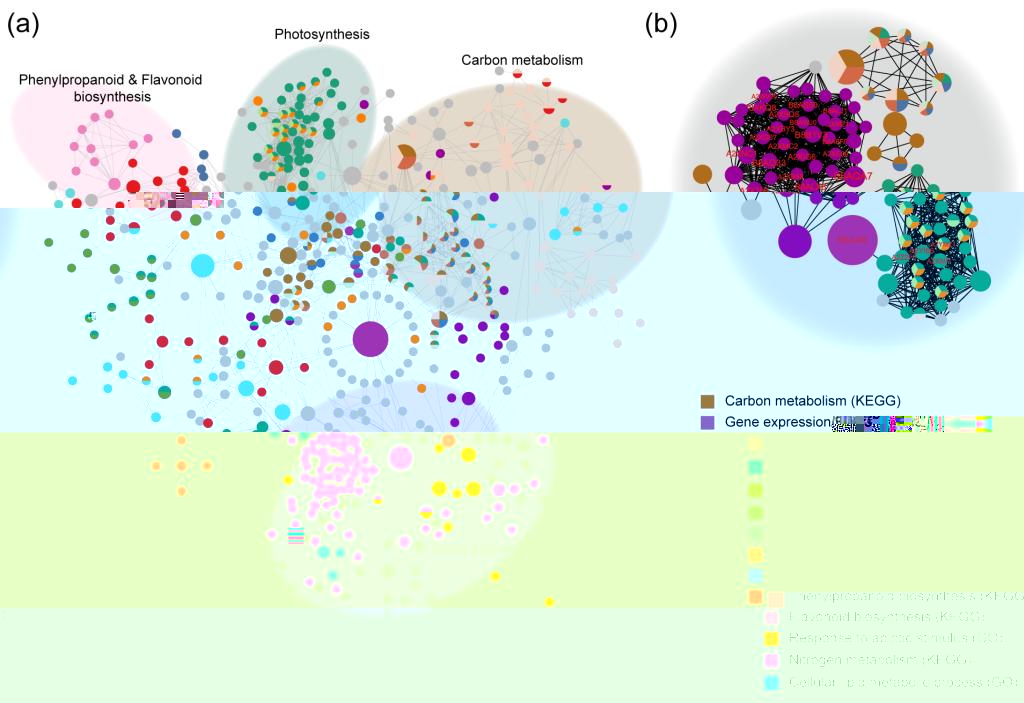

圖3.響應幹旱和葉面噴灑納米氧化铈處理的差異基因互作網絡。(a)542個差異基因的完整互作網絡。(b)按Hubba分級排序的前100個差異基因互作網絡。

圖4.納米氧化铈調控基因表達和代謝物積累的核心通路圖。

緻謝:該研究得到國家自然科學基金基礎科學中心項目(52388101)、國家自然科學基金(42177191)、廣東省引進創新創業團隊計劃(2019ZT08L213)等項目的資助。

粵ICP備05008833号

粵ICP備05008833号